软件工程3.0:大模型驱动的研发新范式从“确定性的工程控制”迈向“不确定性的适应”的伟大跃迁7

发表时间:2025-08-19 15:31

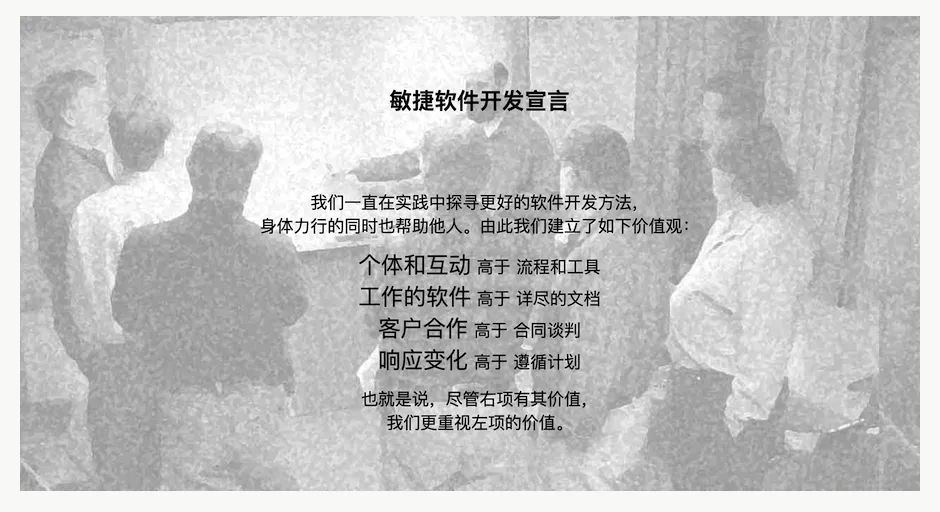

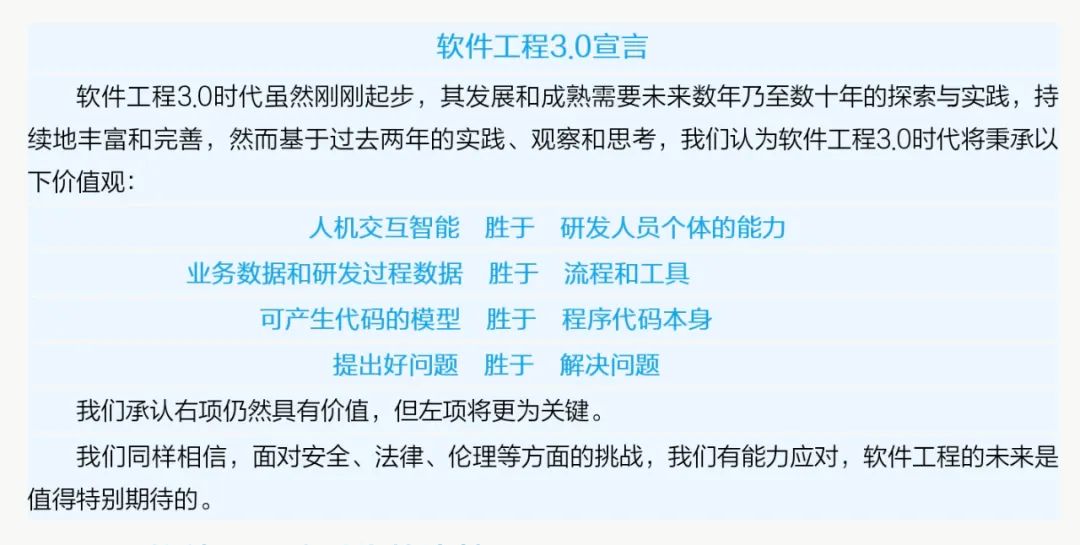

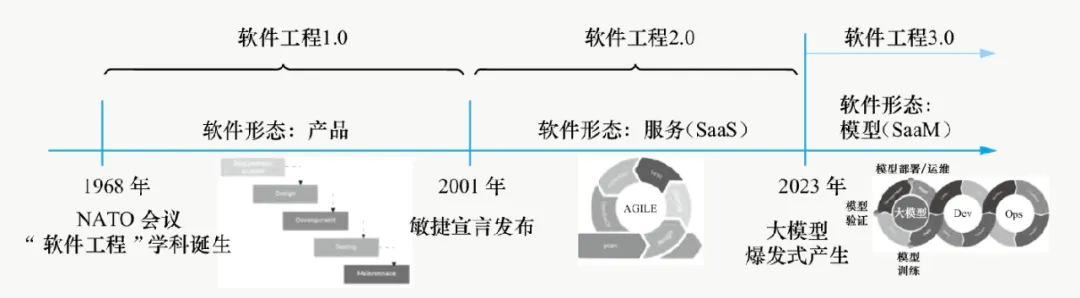

软件工程3.0:大模型驱动的研发新范式 Learning Together 学  有幸抢阅了朱少民最新软件工程升级版《软件工程3.0:大模型驱动的研发新范式》(2025年5月1日出版),书中详细介绍了大模型驱动的智能化范式,是技术视角的革新,更是管理理念的迭代,从“确定性的工程控制”迈向“不确定性的适应”的伟大跃迁,本书系统阐述了这一划时代变革的理论基础和实践路径! 本书适合软件研发管理人员(包括研发总经理、技术经理、项目经理、测试经理等)、软件工程师、软件测试工程师,以及对软件工程智能化转型感兴趣的读者阅读参考。    一、概述1.1 课程背景与目标随着人工智能技术的快速发展,特别是大语言模型(LLM) 在软件开发领域的广泛应用,软件工程正在经历一场深刻的变革。2023 年 3 月 OpenAI 发布的 GPT-4 标志着一个重要的技术拐点,为软件开发带来了全新的思路和方法(3)。软件工程3.0 时代已经到来,它不是对传统软件工程的简单增强,而是一场深刻的范式转变(5)。 本课程旨在帮助软件研发管理人员、工程师和测试人员全面理解软件工程3.0 的核心理念、实施策略和核心能力建设,掌握大模型驱动的软件开发新范式,实现从需求分析到软件运维的全流程智能化升级(5)。通过本课程的学习,学员将能够: 1.理解软件工程从1.0 到 3.0 的演进历程和关键区别 2.掌握软件工程3.0 的核心特征和实施策略 3.学习提示工程、RAG、智能体等关键技术能力的建设方法 4.应用大模型技术重构软件开发生命周期各环节 5.了解多模态技术和AGI 对未来软件工程的影响 1.2 软件工程的三个时代软件工程经历了从传统软件工程到智能软件工程的三个重要发展阶段,每个阶段都有其独特的核心理念、技术特点和适用场景(5)。 软件工程1.0(传统软件工程):受建筑工程、水利工程等影响,诞生于1968 年。当时的 "软件危机" 促使人们采用工程化方法,1968 年 NATO 计算机科学家在联邦德国召开国际会议,正式提出 "软件工程" 术语(3)。这一阶段的主要特征是:产品化、过程决定结果、阶段性明确、责任明确、文档化、计划性强、以架构设计为中心、软件工厂思想、注重项目管理、以顾客为中心的全面质量管理、预防为主检验为辅等(3)。 软件危机的出现促使布鲁克斯(Frederick P. Brooks)在《人月神话》一书中描述了一幅场景:软件开发被比喻为众多史前巨兽在焦油坑中痛苦地挣扎,无法自拔,它们越挣扎,焦油纠缠就越紧密。  经典《人月神话》的封面 若有兴趣可以回顾这部经典巨作,联系作者或公众号有惊喜! 软件工程2.0(敏捷软件工程):受互联网、开源软件运动、敏捷/ DevOps 开发模式影响,建立在 SaaS、Cloud 之上的软件工程为 "软件工程 2.0"(3)。互联网使软件可部署在软件研发公司自己的数据中心,持续交付有意义,敏捷、DevOps 得以实施。17 位软件开发轻量型流派掌门人联合签署敏捷宣言,形成敏捷 / DevOps 开发模式、精益软件开发模式等(3)。其主要特征为:SaaS、以人为本、拥抱变化、持续性、融合、真正把用户放在第一位、强调价值交付、知识管理等(3)。 2001年,17位软件开发轻量型流派“掌门人”联合签署了敏捷软件开发宣言,宣言的发布标志着软件工程进入2.0时代,也就是我们通常所说的现代软件工程,但更准确的称呼应该是敏捷软件工程。  著名的《敏捷联盟官网的敏捷软件开发宣言》 软件工程3.0(智能软件工程):在技术突破和创新方法推动下,GPT-4 等人工智能语言大模型出现,逐渐接手部分软件研发工作(3)。将GPT-4 + 融入软件研发生命周期,研发人员使命变化,软件开发依赖全新语言交流方式,如理解需求、自动生成 UI、产品代码、测试脚本等,研发团队主要任务变为训练模型、参数调优、围绕业务主题提问或给提示(3)。软件工程3.0 体现数字化、AIGC、极致的持续交付、人机交互智能、以模型和数据为本等特征(3)。  软件工程3.0宣言 以下是软件工程3个时代的划分示意图:  1.3 软件工程 3.0 的核心特征软件工程3.0 的核心特征是 "软件即模型"(Software as a Model,SaaM),工程师基于大模型进行需求分析、设计、编程和测试,软件研发过程就是人与计算机之间的自然交互过程(30)。这意味着数据更具价值、模型更具价值、提出好问题更具价值(30)。 软件工程3.0 与前两代软件工程的主要区别如下表所示:

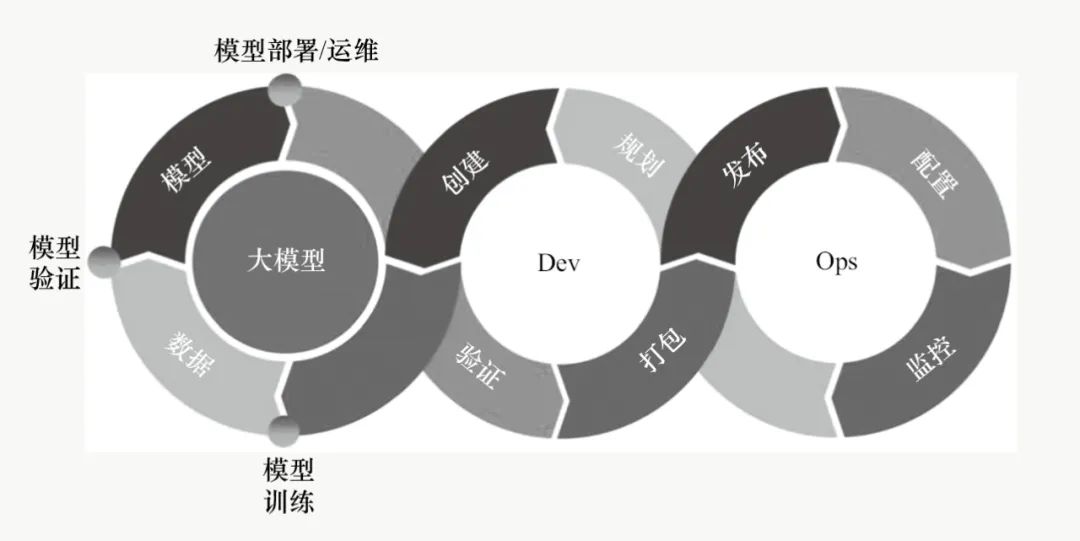

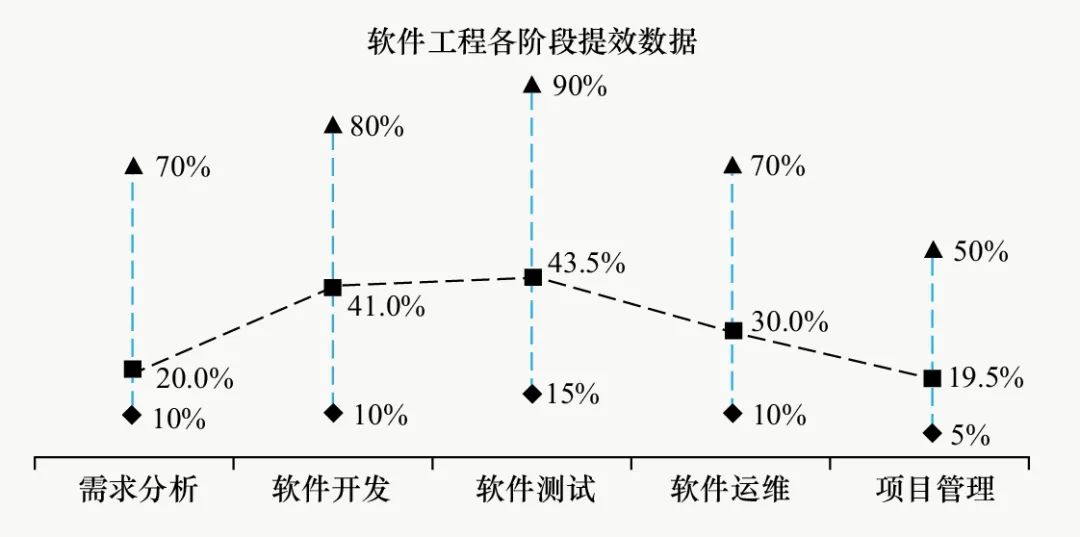

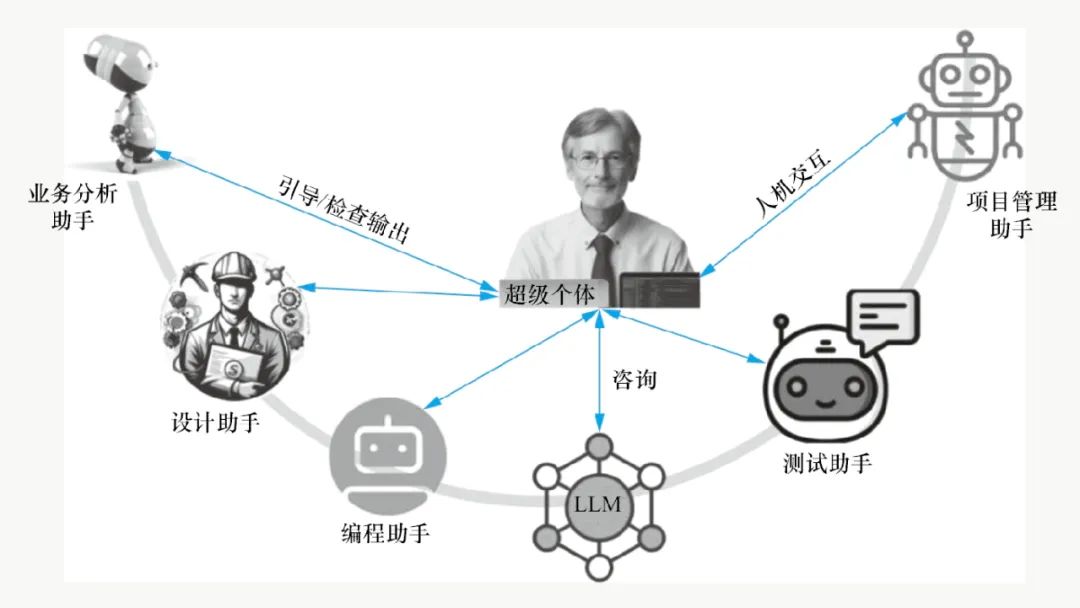

详细的比较请参看原著 表1-1 软件工程3.0 的核心特征是将大模型作为软件开发的核心驱动力,实现从需求到运维的全流程智能化(5)。在这个时代,人与机器不再是简单的使用者与工具的关系,而是紧密协作的伙伴(30)。通过人机协作,开发人员并不是用新方法更快地开发传统软件,而是用新的思维方式解决那些原本难解的确定性难题或近似性难题,走向更高级别的自适应与智能决策(30)。 软件工程3.0研发范式示意图:  注:软件研发的新范式是模型驱动开发、模型驱动运维,如图1-4所示,即研发人员在开发、测试前,先训练好软件研发大模型(可能包括业务大模型、代码大模型、测试大模型等),并部署这个研发大模型,然后基于这个大模型进行需求分析、设计、编程和测试,即借助大模型来理解需求、自动生成UI、自动生成产品代码、自动生成测试脚本等。具体而言,研发大模型将在生成和评审需求文档、自动生成高质量代码、生成全面的测试用例等一系列工作中产生巨大价值,从而显著提高软件研发的效率和质量。 LLM在软件研发各个阶段的提效工作(来源:《AI4SE行业洞察》):  尽管统计数据显示LLM在软件研发中的应用效率提升中位数大约为40%(如图2-5所示),但这仅仅是一个开始,随着大模型能力的不断增强以及研发人员应用LLM的能力的提升,LLM将更全面地融入软件研发的整个生命周期,最终可能带来高达10倍的效能提升。 基于LLM、智能体构成的一个人的团队:  一个资深的研发人员善于学习,将LLM看作一天24小时提供服务的老师,可以随时解惑,这样的研发人员能够掌握研发全流程所需的技能,包括需求分析、测试等之前未涉及的领域,从而成为“超级个体”。同时,这位超级个体将拥有基于LLM构建的一系列助手,如业务分析助手、设计助手、编程助手和测试助手等,这些助手将在软件项目开发过程中承担具体任务。在此过程中,超级个体也会通过交互引导这些助手完成工作,并负责对这些助手输出的成果进行验收。这意味着一个人就能构成一个软件团队,其规模比当前的敏捷团队更小。 二、软件工程3.0 实施策略与路线图2.1 软件工程 3.0 的实施原则软件工程3.0 的实施需要遵循一定的原则和策略,以确保顺利过渡到新的开发范式。在实施策略方面,没有放之四海而皆准的方法,需要因地制宜选择合适方案,同时应遵循价值优先原则推进项目。 因地制宜原则:不同企业的技术基础、团队能力和业务需求各不相同,因此实施策略需要根据企业的具体情况进行定制。例如,技术实力较强的企业可以选择自主研发大模型并进行深度集成;而资源有限的中小企业可能更适合采用第三方大模型服务,逐步引入AI 能力(31)。 价值优先原则:实施软件工程3.0 应优先关注能够快速产生业务价值的领域。根据对软件开发各环节的分析,提示工程、RAG、智能体构建、数据治理、模型工程等核心技术能力建设方面,提供了清晰可行的建设路径。这些领域的投资能够在短期内提升研发效率,为企业带来实际效益。 人机协同原则:软件工程3.0 不是要完全取代人类工程师,而是要建立人机协同的新型开发模式(41)。在这个模式下,人类工程师负责提出问题、设定目标和评估结果,而AI 则负责执行具体的开发任务,如代码生成、测试用例生成等(41)。这种分工可以充分发挥人类的创造力和AI 的执行能力,实现优势互补。 2.2 实施路径与阶段划分软件工程3.0 的实施可以分为三个阶段:自我评估与方案选择、局部试点与扩展、全面实施与持续改进。这种分阶段实施的方法有助于降低风险,确保实施过程的可控性。 第一阶段:自我评估与方案选择 在这一阶段,企业需要对自身的技术基础、团队能力和业务需求进行全面评估,以确定最适合的实施路径。评估内容应包括: 1.技术基础设施评估:现有开发工具链、计算资源(如GPU)、数据管理能力等是否满足大模型应用的需求。 2.团队技能评估:团队成员对大模型技术的了解程度、提示工程能力、模型管理经验等。 3.业务需求分析:哪些业务环节最适合引入大模型技术,能够带来最大的价值。 基于评估结果,企业可以选择适合的实施方案,包括: •自主研发路线:适用于技术实力强、数据资源丰富的大型企业,能够实现最大程度的定制化(31)。 •第三方服务路线:适用于资源有限的中小企业,可以快速引入大模型能力而无需大量基础设施投资(31)。 •混合路线:结合自主研发和第三方服务,根据不同业务场景选择最合适的解决方案(31)。 第二阶段:局部试点与扩展 在确定实施方案后,企业应首先在有限范围内进行试点,验证方案的可行性和有效性。试点项目应选择具有代表性且风险可控的业务场景,例如: 1.需求分析试点:使用大模型辅助收集需求信息、生成需求文档(3)。 2.代码生成试点:在特定模块中使用大模型生成代码,评估生成代码的质量和可维护性(3)。 3.测试自动化试点:利用大模型生成测试用例和测试脚本,提高测试效率(3)。 试点成功后,企业可以根据试点经验逐步扩大实施范围,将成功的实践推广到更多业务场景。在扩展过程中,需要注意以下几点: 1.持续反馈机制:建立有效的反馈渠道,收集用户对AI 工具的使用体验和改进建议。 2.知识共享:促进试点团队与其他团队之间的经验交流和知识共享。 3.工具集成:确保新引入的AI 工具能够与现有开发工具链无缝集成。 第三阶段:全面实施与持续改进 当试点和扩展阶段取得成功后,企业可以进入全面实施阶段,将大模型技术融入整个软件开发生命周期。全面实施阶段的重点包括: 1.标准化与规模化:建立统一的标准和流程,确保大模型应用的一致性和可扩展性。 2.团队能力建设:通过培训和实践,提升全体团队成员的大模型应用能力。 3.治理框架建立:建立模型治理、数据治理和安全治理框架,确保大模型应用的合规性和安全性。 在全面实施的同时,企业还需要建立持续改进机制,不断优化大模型应用策略和效果。这包括: 1.效果评估:定期评估大模型应用的效果,包括研发效率提升、质量改进等指标。 2.技术迭代:跟踪大模型技术的最新发展,及时引入新的技术和工具。 3.流程优化:基于实践经验,不断优化软件开发生命周期流程,充分发挥大模型的优势。 2.3 模型选择与集成策略在软件工程3.0 时代,模型选择与集成是实施策略的重要组成部分。企业需要根据自身需求和条件,选择合适的大模型并进行有效集成(31)。 模型选择策略: 1.评估模型能力:不同大模型在语言理解、代码生成、多模态处理等方面的能力各有差异。企业应根据具体应用场景,选择能力匹配的模型(31)。例如,在代码生成场景中,GitHub Copilot 等专门针对编程任务优化的模型可能表现更佳(31)。 2.考虑部署方式:模型部署方式包括云端服务、私有化部署和混合部署。企业应根据数据安全要求、网络条件和计算资源等因素选择合适的部署方式(31)。例如,金融行业对数据安全性要求较高,可能需要采用私有化部署方式(31)。 3.成本效益分析:大模型的使用成本包括模型授权费用、计算资源成本和人力成本等。企业应进行全面的成本效益分析,选择性价比最高的模型解决方案(31)。 模型集成策略: 1.渐进式集成:大模型的集成应采取渐进式方法,从简单任务开始,逐步扩展到复杂任务(31)。例如,可以先从代码补全功能开始,然后逐步扩展到代码生成、测试用例生成等更复杂的功能。 2.工具链整合:将大模型集成到现有的开发工具链中,实现无缝衔接(31)。例如,可以将大模型集成到IDE 中,提供实时的代码建议;或者集成到 CI/CD 流水线中,实现自动化的代码审查和测试(31)。 3.多模型协同:在实际应用中,单一模型往往难以满足所有需求。企业可以采用多模型协同的策略,根据不同任务选择最合适的模型(31)。例如,可以使用一个通用大模型进行需求分析,而使用专门的代码生成模型进行代码开发(31)。 4.混合架构:对于复杂的应用场景,可以采用混合架构,结合大模型和传统方法的优势(41)。例如,在金融风控场景中,可以将大模型用于特征提取和模式识别,而将传统的机器学习模型用于最终的风险评估(41)。 三、软件工程3.0 核心能力建设3.1 提示工程能力提示工程(Prompt Engineering) 已成为 AI 时代的元技能,是软件工程 3.0 中最重要的核心能力之一(37)。简单来说,提示工程就是一门通过提供更好的提示,来提升AI 模型在特定任务上表现的艺术(36)。在软件工程3.0 中,提示工程的质量直接影响到 AI 生成代码、测试用例、文档等的质量和准确性。 提示工程的核心要素: 一个有效的提示通常包含以下几个要素:任务描述、上下文信息、格式要求和示例说明(36)。 1.任务描述:清晰明确地说明需要AI 执行的任务。例如,"生成一个 Python 函数,实现快速排序算法"(36)。 2.上下文信息:提供与任务相关的背景信息,帮助AI 更好地理解需求。例如,"该函数将用于处理大量数据,需要高效的时间复杂度"(36)。 3.格式要求:指定输出的格式,如代码块、自然语言回答等。例如,"请用 Python 代码实现,并添加必要的注释"(36)。 4.示例说明:提供示例可以帮助AI 更准确地理解需求。例如,"例如,输入 [3,1,4,1,5] 应输出 [1,1,3,4,5]"(36)。 提示工程的高级技巧: 随着对大模型理解的深入,提示工程也发展出了一系列高级技巧,如思维链(Chain of Thought)、思维树 (Tree of Thought)、少样本学习 (Few-Shot Learning) 等(37)。 1.思维链(CoT):通过在提示中展示思考过程,引导AI 进行多步推理。例如,在解决数学问题时,可以先写出解题思路,再让 AI 根据思路生成答案(37)。 2.思维树(ToT):将复杂问题分解为多个子问题,并探索每个子问题的可能解决方案,形成树形结构。这种方法特别适合需要多步决策的问题(37)。 3.少样本学习:通过提供少量示例,让AI 学习任务模式并生成答案。例如,在生成 SQL 查询时,可以先给出几个示例,然后让 AI 根据新的需求生成类似的 SQL(37)。 4.自我一致性:通过生成多个可能的答案并选择最一致的结果,提高答案的准确性。这种方法可以有效减少大模型的"幻觉" 问题(37)。 提示工程在软件工程中的应用: 提示工程在软件工程的各个环节都有广泛应用,包括需求分析、设计、编码、测试等(36)。 1.需求分析:使用提示工程将模糊的业务需求转化为明确的技术规格。例如,可以提示AI:"根据以下用户故事,生成详细的需求规格说明书,包括功能需求、非功能需求和验收标准"(36)。 2.代码生成:通过精心设计的提示,让AI 生成高质量的代码。例如,可以提示 AI:"生成一个 Spring Boot RESTful API,实现用户管理功能,包括 CRUD 操作,使用 MySQL 数据库"(36)。 3.测试用例生成:提示AI 生成覆盖各种边界条件和异常情况的测试用例。例如,可以提示 AI:"根据以下函数描述,生成 JUnit 测试用例,包括正常情况、边界条件和异常情况"(36)。 4.文档生成:使用提示工程生成API 文档、用户手册等文档。例如,可以提示 AI:"根据以下代码,生成详细的 API 文档,包括端点描述、请求参数、响应格式和错误处理"(36)。 提示工程的最佳实践: 为了提高提示工程的效果,以下是一些最佳实践建议(37): 1.明确目标:在编写提示前,明确期望的输出结果,避免模糊不清的描述。 2.提供足够的上下文:确保提示包含足够的背景信息,帮助AI 理解任务的上下文。 3.保持简洁:提示应简洁明了,避免冗余信息,提高AI 的理解效率。 4.测试和迭代:提示工程是一个迭代的过程,需要不断测试和调整提示,直到获得满意的结果。 5.建立提示库:将有效的提示保存到提示库中,以便在类似任务中重复使用。 6.关注模型能力边界:了解大模型的能力边界,避免提出超出其能力范围的任务。 3.2 RAG 技术与应用检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation,RAG) 是一种结合检索技术和生成模型的方法,能够显著提升大模型在特定领域的性能。在软件工程 3.0 中,RAG 技术被广泛应用于知识密集型任务,如代码生成、问题解答和文档生成等。 RAG 的基本原理: RAG 的核心思想是在生成回答之前,先从外部知识库中检索相关信息,然后将这些信息与用户的问题结合起来,生成最终的回答。这种方法可以有效解决大模型的 "幻觉" 问题,提高回答的准确性和可靠性。 RAG 系统的基本工作流程包括以下几个步骤: 1.查询理解:将用户的问题转换为适合检索的形式,通常是通过嵌入向量的方式。 2.信息检索:从知识库中检索与查询相关的信息片段。 3.结果整合:将检索到的信息与原始查询结合,形成增强的上下文。 4.回答生成:使用大模型基于增强的上下文生成回答。 RAG 在软件工程中的应用场景: RAG 技术在软件工程中有多种应用场景,特别是在需要访问特定领域知识或最新信息的任务中表现出色。 1.代码生成与补全:RAG 可以从代码库中检索相关代码片段,帮助生成符合特定项目规范和风格的代码。例如,在生成数据库操作代码时,可以先检索项目中已有的类似代码,确保生成的代码与现有代码风格一致。 2.问题解答与支持:RAG 可以从技术文档、FAQ 和历史对话中检索信息,为开发人员提供准确的问题解答。例如,当开发人员遇到 Spring Boot 配置问题时,RAG 系统可以检索官方文档和社区讨论,提供针对性的解决方案。 3.文档生成与更新:RAG 可以从代码注释、设计文档和用户反馈中提取信息,自动生成或更新 API 文档、用户手册等。例如,可以根据代码中的注释和现有文档,生成更详细的 API 文档。 4.测试用例生成:RAG 可以从需求文档、测试历史和错误报告中检索信息,生成更全面的测试用例。例如,可以根据历史测试用例和已知的错误模式,生成覆盖更多边界条件的测试用例。 RAG 系统的构建与优化: 构建高效的RAG 系统需要考虑多个因素,包括知识库的构建、检索算法的选择和结果整合的方式。 1.知识库构建: ◦数据来源:知识库可以包括代码库、文档、API 参考、问题跟踪系统等。 ◦数据预处理:对原始数据进行清洗、分词、向量化等处理,以便于检索。 ◦知识组织:采用合适的结构组织知识,如按主题分类、按时间排序等。 1.检索算法优化: ◦向量相似度计算:常用的相似度度量方法有余弦相似度、欧式距离等。 ◦检索模型选择:可以使用TF-IDF、BM25 等传统检索模型,或基于 Transformer 的语义检索模型。 ◦结果排序:对检索结果进行排序,优先返回最相关的信息片段。 2.结果整合策略: ◦上下文拼接:将检索结果与原始查询直接拼接,作为大模型的输入。 ◦摘要生成:先对检索结果进行摘要,再与原始查询结合。 ◦问题重写:根据检索结果重写原始问题,引导大模型生成更准确的回答。 RAG 与其他技术的结合: RAG 可以与其他技术结合,进一步提升性能和应用范围。 1.RAG 与知识图谱:将知识图谱作为知识库,可以提供更结构化的知识表示,支持更复杂的推理。 2.RAG 与智能体:结合RAG 和智能体技术,可以构建能够自主检索信息并执行任务的智能系统。 3.RAG 与多模态:将文本检索与图像、音频等多模态信息检索结合,可以处理更复杂的任务。 3.3 智能体技术与应用智能体(Agent) 技术是软件工程 3.0 中的另一项核心能力,它能够实现自主决策和执行任务,为软件开发带来更高的自动化和智能化。 智能体的基本概念与架构: 智能体是一种能够感知环境、进行推理并采取行动以实现特定目标的系统(41)。在软件工程中,智能体通常指能够与开发工具和环境交互,自主完成特定开发任务的软件实体(41)。 智能体的基本架构通常包括以下几个组成部分(41): 1.感知模块:接收来自环境的信息,如用户输入、系统状态等。 2.决策模块:根据感知信息和内部状态,决定下一步行动。 3.行动模块:执行决策模块确定的行动,如调用API、生成代码等。 4.记忆模块:存储智能体的历史经验和知识,用于支持决策。 5.工具模块:提供智能体可以使用的各种工具,如代码编辑器、调试器等。 智能体在软件工程中的应用场景: 智能体技术在软件工程中有广泛的应用场景,可以显著提高开发效率和质量(41)。 1.自动化开发:智能体可以根据需求描述自动生成代码、测试用例和文档,实现软件开发的自动化(41)。例如,可以设计一个智能体,根据用户故事自动生成完整的功能模块。 2.智能辅助:智能体可以作为开发人员的助手,提供实时的代码建议、问题诊断和解决方案(41)。例如,可以开发一个代码审查智能体,自动检查代码质量并提出改进建议。 3.任务管理:智能体可以协助管理开发任务,自动分配工作、跟踪进度和识别风险(41)。例如,可以创建一个项目管理智能体,根据团队成员的技能和工作量自动分配任务。 4.系统运维:智能体可以监控系统运行状态,自动检测和解决问题,提高系统的可靠性和稳定性(41)。例如,可以设计一个运维智能体,实时监控服务器状态,发现异常时自动诊断和修复。 智能体的协作与交互: 在复杂的软件开发场景中,单个智能体往往难以完成所有任务。因此,多智能体协作成为一种重要的应用模式(41)。 1.多智能体系统:多个智能体可以组成一个系统,通过分工合作完成复杂任务(41)。例如,可以设计一个由需求分析智能体、架构设计智能体、代码生成智能体和测试智能体组成的系统,共同完成软件开发过程。 2.智能体通信:智能体之间需要进行有效的通信,以协调行动和共享信息(41)。通信方式可以是直接的消息传递,也可以是通过共享工作空间进行间接通信。 3.人机交互:智能体还需要与人类用户进行交互,理解用户意图并提供反馈(41)。良好的人机交互设计可以提高智能体的易用性和效率。例如,可以设计一个自然语言界面,让用户可以通过对话方式与智能体交互。 智能体开发框架与工具: 目前已经有多种智能体开发框架和工具可供选择,帮助开发人员更高效地构建智能体系统(41)。 1.LangChain:一个用于构建基于语言模型的应用程序的框架,支持智能体开发,提供了多种工具集成和链(Chain) 的实现(41)。 2.AutoGPT:一个开源的智能体框架,允许用户创建能够自主执行任务的智能体,支持任务分解、工具调用和结果整合(41)。 3.MetaGPT:一个用于开发Meta 智能体的框架,支持多智能体协作和复杂任务执行(41)。 4.Hugging Face Agent:Hugging Face 提供的智能体工具包,集成了多种预训练模型和工具,便于快速构建智能体应用(41)。 3.4 数据治理能力在软件工程3.0 时代,数据成为核心资产,数据治理能力对于成功应用大模型技术至关重要。良好的数据治理可以确保数据的质量、安全性和可用性,为大模型的训练和应用提供坚实基础。 数据治理的基本概念与框架: 数据治理是对数据资产管理行使权力和控制的活动集合。在软件工程3.0 中,数据治理主要关注与大模型训练和应用相关的数据管理,包括数据质量、数据安全、数据合规和数据生命周期管理等方面。 数据治理框架通常包括以下几个组成部分: 1.数据治理组织:明确数据治理的责任主体和职责分工,确保数据治理工作的有效执行。 2.数据治理政策:制定数据管理的政策、标准和流程,为数据治理提供指导。 3.数据治理流程:定义数据从产生到销毁的全生命周期管理流程,确保数据的合规使用。 4.数据治理技术:采用适当的技术工具支持数据治理工作,如数据质量管理工具、数据安全工具等。 大模型时代的数据治理特点: 大模型的应用给数据治理带来了新的挑战和机遇,使得数据治理具有以下特点: 1.数据规模庞大:大模型训练需要海量数据,数据存储和处理成本显著增加,需要更高效的数据管理策略。 2.数据多样性高:大模型可以处理文本、图像、音频等多种类型的数据,数据格式和结构更加复杂。 3.数据价值密度不均:大量数据中只有部分对特定任务有价值,需要有效的数据筛选和增强方法。 4.数据隐私和安全要求高:处理敏感数据时,需要更强的数据隐私保护和安全措施。 数据治理的关键实践: 在软件工程3.0 中,数据治理的关键实践包括数据质量控制、数据安全保障、数据生命周期管理和数据价值挖掘。 1.数据质量控制: ◦数据清洗:去除数据中的噪声、重复和错误信息,提高数据的准确性和一致性。 ◦数据标注:对数据进行标注和分类,使其更适合大模型的训练和应用。 ◦数据验证:建立数据质量评估指标和验证流程,确保数据符合预期标准。 ◦数据增强:通过数据变换、合成等方法扩充数据集,提高模型的泛化能力。 3.数据安全保障: ◦数据分类分级:根据数据的敏感程度和重要性进行分类分级,采取相应的安全措施。 ◦数据加密:对敏感数据进行加密处理,确保数据在存储和传输过程中的安全性。 ◦访问控制:实施严格的访问控制策略,确保只有授权人员才能访问敏感数据。 ◦数据脱敏:对需要公开或共享的数据进行脱敏处理,保护用户隐私。 4.数据生命周期管理: ◦数据采集:定义数据采集的范围、方式和频率,确保采集的数据符合需求。 ◦数据存储:选择合适的存储方式和介质,平衡存储成本和访问效率。 ◦数据使用:规范数据的使用流程和方式,确保数据的合规使用。 ◦数据归档:对不再经常使用的数据进行归档,降低存储成本。 ◦数据销毁:按照规定的流程和标准销毁不再需要的数据,确保数据安全。 5.数据价值挖掘: ◦数据资产盘点:对组织内的数据资产进行全面盘点,了解数据的分布和价值。 ◦数据价值评估:建立数据价值评估模型,量化数据对业务的贡献。 ◦数据共享与开放:在确保安全和合规的前提下,促进数据的共享和开放,释放数据价值。 ◦数据创新应用:探索数据在新场景、新业务中的应用,创造新的价值增长点。 数据治理工具与平台: 为了支持数据治理工作,可以采用多种数据治理工具和平台。 1.数据质量管理工具:如Talend Data Quality、IBM InfoSphere Information Analyzer 等,用于数据质量评估和改进。 2.数据安全工具:如数据加密工具、访问控制工具、数据脱敏工具等,保障数据安全。 3.元数据管理工具:如Collibra、Alation 等,用于元数据的采集、管理和查询。 4.数据集成工具:如Informatica、Talend 等,用于数据的抽取、转换和加载 (ETL)。 5.数据湖仓平台:如Databricks、Snowflake 等,提供统一的数据存储和处理平台,支持数据治理。 3.5 模型工程能力模型工程能力是软件工程3.0 中另一项关键核心能力,涉及大模型的训练、部署、监控和优化等全生命周期管理。良好的模型工程能力可以确保大模型在生产环境中的高效运行和持续改进。 模型工程的基本概念与流程: 模型工程是将机器学习模型从研究环境转化为生产环境的工程实践,包括模型选择、训练、评估、部署、监控和优化等一系列活动。在软件工程3.0 中,模型工程特指大模型的工程化管理,具有以下特点: 1.模型规模大:大模型通常具有数百亿甚至上千亿参数,对计算资源和存储能力提出了更高要求。 2.训练成本高:大模型的训练需要大量的计算资源和时间,成本高昂。 3.部署复杂:大模型的部署需要考虑模型压缩、性能优化、服务化等多个方面。 4.持续优化:大模型需要不断接收新数据进行微调或增量学习,保持模型的时效性和准确性。 模型工程的基本流程包括以下几个阶段: 1.模型选择与初始化:根据任务需求选择合适的预训练模型,并进行必要的初始化配置。 2.模型训练与调优:使用标注数据对模型进行训练,并通过超参数调优提高模型性能。 3.模型评估与验证:对训练好的模型进行评估,确保模型性能符合预期。 4.模型部署与服务化:将训练好的模型部署到生产环境,提供预测服务。 5.模型监控与维护:监控模型在生产环境中的性能和行为,及时发现并解决问题。 6.模型更新与优化:根据新数据和用户反馈,不断更新和优化模型。 模型选择与初始化: 模型选择是模型工程的第一步,直接影响后续的训练效果和应用性能。 1.模型选择策略: ◦任务匹配:根据具体任务选择最适合的模型架构和预训练模型。例如,文本生成任务可以选择GPT 系列模型,而图像生成任务则可以选择 Stable Diffusion 等模型。 ◦资源评估:考虑可用的计算资源、存储能力和预算限制,选择合适规模的模型。对于资源有限的场景,可以选择轻量级模型或进行模型压缩。 ◦性能权衡:在模型性能、推理速度和资源消耗之间进行权衡,选择最合适的模型。 6.模型初始化方法: ◦随机初始化:从头开始随机初始化模型参数,适用于特定领域的小型模型。 ◦预训练模型微调:使用预训练模型作为起点,进行微调(fine-tuning),适用于大多数场景。 ◦参数冻结与解冻:在微调过程中,可以冻结部分模型参数,只训练特定层,提高训练效率和稳定性。 模型训练与调优: 大模型的训练是一个复杂且资源密集的过程,需要掌握有效的训练方法和调优技巧。 1.训练数据准备: ◦数据收集:收集足够数量和高质量的训练数据,确保数据的多样性和代表性。 ◦数据预处理:对原始数据进行清洗、分词、标注等处理,使其适合模型训练。 ◦数据增强:通过数据增强技术扩充数据集,提高模型的泛化能力。 7.训练策略与技巧: ◦分布式训练:采用分布式训练框架,如Horovod、DeepSpeed 等,利用多台设备并行训练,加速训练过程。 ◦混合精度训练:使用混合精度训练技术,减少内存占用和计算时间,提高训练效率。 ◦学习率调度:采用合适的学习率调度策略,如余弦退火、阶梯衰减等,提高模型收敛速度和稳定性。 ◦早停策略:设置早停条件,当验证集性能不再提升时提前终止训练,避免过拟合和资源浪费。 8.超参数调优: ◦网格搜索:在指定的超参数空间内进行网格搜索,穷举所有可能的组合,找到最优参数。 ◦随机搜索:在超参数空间内进行随机采样,适用于参数空间较大的情况。 ◦贝叶斯优化:基于贝叶斯统计理论的超参数优化方法,能够更高效地探索参数空间。 ◦自动机器学习:使用AutoML 工具自动化超参数调优过程,如 AutoKeras、H2O.ai 等。 模型部署与服务化: 将训练好的大模型部署到生产环境中,提供预测服务,是模型工程的重要环节。 1.模型部署方式: ◦云端部署:将模型部署在云服务器上,通过API 提供服务,适用于大多数场景。 ◦边缘部署:将模型部署在边缘设备上,如IoT 设备、移动设备等,满足低延迟、高隐私的需求。 ◦混合部署:结合云端和边缘部署,根据任务特点和资源情况灵活分配计算任务。 9.模型服务化技术: ◦模型容器化:使用Docker 等容器技术将模型及其依赖打包成容器,实现环境隔离和可移植性。 ◦服务框架:使用TensorFlow Serving、TorchServe 等模型服务框架,提供高性能的预测服务。 ◦API 网关:使用API 网关管理多个模型服务,提供统一的接口和安全保障。 ◦负载均衡:采用负载均衡技术,如Nginx、HAProxy 等,实现请求的分发和负载均衡。 10.模型优化与压缩: ◦模型量化:将模型参数从高精度格式转换为低精度格式,如FP32→FP16→INT8,减少模型体积和计算量。 ◦模型剪枝:通过剪枝技术去除模型中不重要的参数,减小模型体积,提高推理速度。 ◦知识蒸馏:将复杂的大模型知识迁移到轻量级小模型中,提高推理效率。 ◦模型融合:将多个模型的预测结果进行融合,提高预测准确性和稳定性。 模型监控与优化: 模型部署到生产环境后,需要持续监控其性能和行为,并根据反馈进行优化。 1.模型监控指标: ◦性能指标:如响应时间、吞吐量、资源使用率等,评估模型服务的性能。 ◦质量指标:如准确率、召回率、F1 值等,评估模型预测的质量。 ◦数据指标:如输入数据分布、数据漂移等,监控输入数据的变化。 ◦业务指标:如转化率、用户满意度等,评估模型对业务的影响。 11.模型监控工具: ◦监控平台:使用Prometheus、Grafana 等监控平台,实时监控模型服务的性能和状态。 ◦日志管理:使用ELK Stack、Fluentd 等日志管理工具,收集和分析模型服务的日志。 ◦A/B 测试:使用A/B 测试平台比较不同模型版本的性能,确保模型更新的安全性和有效性。 12.模型持续优化: ◦在线学习:在生产环境中持续收集用户反馈和新数据,对模型进行在线学习和更新。 ◦模型版本管理:建立模型版本管理系统,记录模型的历史版本和性能表现,便于回滚和比较。 ◦模型性能优化:根据监控结果,对模型进行性能优化,如调整批处理大小、优化推理流程等。 ◦模型安全加固:定期检查模型的安全漏洞,加强模型的安全防护,防范对抗攻击和数据泄露。 3.6 安全治理能力在软件工程3.0 时代,随着大模型技术的广泛应用,安全治理能力变得尤为重要。安全治理涉及大模型的安全开发、安全部署和安全使用,旨在防范各种安全风险,确保大模型的可信应用。 大模型安全治理的基本概念与框架: 大模型安全治理是指对大模型系统的安全风险进行识别、评估和控制的一系列活动。与传统软件安全相比,大模型安全具有以下特点: 1.风险来源多样化:大模型的安全风险不仅来自传统的软件漏洞,还包括模型本身的安全漏洞、数据安全风险、算法偏见等。 2.安全威胁复杂化:大模型面临的安全威胁更加复杂,如对抗攻击、数据投毒、模型窃取、隐私泄露等。 3.安全影响扩大化:由于大模型的广泛应用,安全漏洞可能导致更大范围的影响和损失。 大模型安全治理框架通常包括以下几个组成部分: 1.安全策略与标准:制定大模型安全的政策、标准和流程,为安全治理提供指导。 2.安全组织与责任:明确大模型安全的责任主体和职责分工,确保安全工作的有效执行。 3.安全技术与工具:采用适当的技术工具支持安全治理工作,如安全评估工具、监控工具等。 4.安全培训与意识:提高团队成员的安全意识和技能,防范人为因素导致的安全风险。 大模型安全风险与防范措施: 大模型面临多种安全风险,需要针对性地采取防范措施。 1.模型安全风险: ◦对抗攻击:攻击者通过对输入数据进行微小扰动,导致模型输出错误结果。防范措施包括对抗训练、输入净化、模型加固等。 ◦模型窃取:攻击者通过模型的输出结果推断模型的参数或结构。防范措施包括模型加密、输出扰动、模型水印等。 ◦模型漏洞:模型本身存在的安全漏洞,如代码注入漏洞、权限管理漏洞等。防范措施包括代码审查、安全测试、漏洞扫描等。 13.数据安全风险: ◦数据泄露:训练数据或用户输入数据泄露,导致隐私泄露或敏感信息暴露。防范措施包括数据加密、访问控制、数据脱敏等。 ◦数据投毒:攻击者向训练数据或在线学习数据中注入恶意数据,影响模型性能。防范措施包括数据验证、异常检测、鲁棒训练等。 ◦数据滥用:模型被用于未经授权的用途,或数据被不当使用。防范措施包括访问控制、审计日志、合规检查等。 14.算法安全风险: ◦算法偏见:模型产生带有偏见的输出结果,歧视特定群体。防范措施包括偏见检测、公平性评估、算法调整等。 ◦模型不透明性:模型决策过程难以理解,导致可解释性差。防范措施包括可解释性技术、模型可视化、决策日志等。 ◦过度权限:模型拥有超出必要的权限,可能导致滥用。防范措施包括权限最小化、功能分离、访问控制等。 15.应用安全风险: ◦提示注入攻击:攻击者通过精心设计的提示,诱导模型执行恶意操作或泄露敏感信息。防范措施包括提示验证、输出过滤、安全提示工程等。 ◦输出控制不足:模型生成有害或不适当的内容,如仇恨言论、虚假信息等。防范措施包括内容过滤、输出审核、安全生成等。 ◦依赖项安全:模型依赖的第三方库或组件存在安全漏洞。防范措施包括依赖项管理、安全更新、漏洞扫描等。 大模型安全治理的最佳实践: 基于大模型的安全风险特点,可以采取以下最佳实践提升安全治理能力。 1.安全设计原则: ◦安全左移:将安全考虑纳入大模型开发的早期阶段,而不是事后补救。 ◦默认安全:设计时默认采取安全配置,如最小权限、数据加密等。 ◦防御深度:采用多层防御策略,如网络安全、应用安全、数据安全等,形成纵深防御体系。 ◦安全默认配置:提供安全的默认配置,降低用户的安全风险。 16.安全开发流程: ◦安全需求分析:在需求分析阶段明确安全需求,如数据保护、访问控制等。 ◦安全设计评审:在设计阶段进行安全设计评审,识别潜在的安全风险。 ◦安全编码规范:制定和遵循安全的编码规范,防范常见的安全漏洞。 ◦安全测试:进行全面的安全测试,如渗透测试、漏洞扫描、模糊测试等。 17.安全部署与运维: ◦安全部署架构:设计安全的部署架构,如网络隔离、负载均衡、安全组等。 ◦安全配置管理:建立安全配置管理流程,确保系统配置的安全性和一致性。 ◦安全监控与响应:建立安全监控系统,实时监控安全事件并快速响应。 ◦安全事件管理:建立安全事件管理流程,规范安全事件的报告、调查和处理。 18.安全合规与审计: ◦合规性评估:定期进行安全合规性评估,确保符合相关法规和标准。 ◦安全审计:定期进行安全审计,发现和纠正安全问题。 ◦日志与监控:建立完善的日志和监控系统,支持安全审计和取证。 ◦透明度报告:发布安全透明度报告,向用户和监管机构展示安全措施和成效。 大模型安全治理工具与框架: 为了支持大模型安全治理工作,可以采用多种安全工具和框架。 1.安全评估工具: ◦安全测试框架:如OWASP ZAP、Nessus 等,用于安全漏洞扫描和渗透测试。 ◦模型安全评估工具:如garak、Adversarial Robustness Toolbox (ART) 等,用于评估模型的安全性和鲁棒性。 ◦数据隐私工具:如差分隐私库、同态加密库等,用于保护数据隐私。 19.安全监控工具: ◦安全信息与事件管理(SIEM):如Splunk、QRadar 等,用于安全事件的收集、分析和响应。 ◦入侵检测系统(IDS)/ 入侵防御系统 (IPS):用于检测和防范网络攻击。 ◦云安全工具:如AWS GuardDuty、Azure Security Center 等,用于云环境的安全监控。 20.安全合规框架: ◦NIST AI 风险管理框架:提供AI 系统风险管理的指导和最佳实践。 ◦欧盟AI 法案:规定了AI 系统的风险分类和合规要求。 ◦GDPR:规范个人数据的处理和保护,适用于涉及欧盟居民数据的AI 系统。 ◦ISO/IEC 42001:人工智能系统的安全标准,提供了AI 系统安全设计和实施的指导。 四、软件开发生命周期的智能化重构4.1 需求分析智能化在软件工程3.0 时代,需求分析作为软件开发生命周期的起点,也经历了智能化重构(3)。大模型技术的应用使得需求分析过程更加高效、准确和全面。 大模型在需求分析中的应用场景: 大模型在需求分析阶段有多种应用场景,可以显著提升需求分析的效率和质量(3)。 1.需求收集与整理: ◦需求信息提取:从用户访谈记录、会议纪要、用户故事等非结构化文本中提取关键需求信息(3)。 ◦需求分类与聚类:将收集到的需求按照功能需求、非功能需求、业务需求等类别进行分类,并识别相似需求进行聚类(3)。 ◦需求优先级排序:根据需求的重要性、紧急性和实现难度等因素,对需求进行优先级排序(3)。 21.需求理解与分析: ◦需求澄清与细化:通过与用户的交互对话,澄清模糊的需求,并将高层需求细化为具体的功能点(3)。 ◦需求冲突检测:识别需求之间的冲突和矛盾,并提出解决方案(3)。 ◦需求一致性检查:检查需求的一致性和完整性,确保需求之间没有矛盾,并且覆盖所有必要的功能(3)。 22.需求文档生成: ◦需求规格说明书生成:根据收集到的需求信息,自动生成结构化的需求规格说明书(3)。 ◦用户故事生成:将高层需求转化为具体的用户故事,用于敏捷开发(3)。 ◦用例模型生成:根据需求描述,生成用例图和用例描述,直观展示系统的功能和用户交互(3)。 大模型驱动的需求分析流程: 基于大模型的需求分析流程可以分为以下几个步骤,形成一个闭环的需求分析系统(3)。 1.需求输入与初步处理: ◦多源需求收集:收集来自用户、市场调研、竞品分析等多源的需求信息(3)。 ◦需求预处理:对原始需求进行清洗、分词、向量化等处理,以便于大模型理解和处理(3)。 ◦需求初步分类:使用大模型对需求进行初步分类,如功能需求、性能需求、安全需求等(3)。 23.需求交互与细化: ◦需求澄清对话:通过自然语言对话的方式,与用户进行交互,澄清模糊的需求(3)。 ◦需求细化分解:将高层需求分解为更具体的子需求,形成需求树结构(3)。 ◦需求验证确认:向用户展示生成的需求文档,获取用户的反馈和确认(3)。 24.需求分析与优化: ◦需求冲突检测:使用大模型分析需求之间的冲突和矛盾,并生成冲突报告(3)。 ◦需求优先级排序:基于需求的价值、风险和成本等因素,对需求进行优先级排序(3)。 ◦需求优化建议:根据最佳实践和行业标准,提出需求优化建议,如简化流程、提高可维护性等(3)。 25.需求文档生成与管理: ◦结构化需求文档生成:生成结构化的需求规格说明书,包括功能需求、非功能需求、验收标准等(3)。 ◦需求跟踪矩阵生成:生成需求跟踪矩阵,记录需求与后续开发活动的对应关系(3)。 ◦需求变更管理:管理需求的变更请求,评估变更的影响,并更新相关文档(3)。 需求分析智能化的实际案例: 以下是一个基于大模型的需求分析智能化的实际案例(3)。 案例背景:某电商平台计划开发一个新的推荐系统,需要收集和分析用户的需求,生成详细的需求规格说明书。 案例实施步骤: 1.需求收集与初步处理: ◦收集用户访谈记录、竞品分析报告、市场调研数据等原始需求信息。 ◦使用大模型对原始需求进行清洗和分类,识别出功能需求、性能需求、安全需求等类别。 26.需求交互与细化: ◦使用大模型生成需求澄清问题,与产品经理进行对话,澄清模糊的需求。 ◦将高层需求分解为具体的功能点,如"个性化推荐" 分解为 "基于用户行为的推荐"、"基于内容的推荐"、"协同过滤推荐" 等。 27.需求分析与优化: ◦检测需求之间的冲突,如性能需求中的"响应时间不超过 1 秒" 与功能需求中的 "支持百万级用户同时访问" 是否冲突。 ◦对需求进行优先级排序,确定哪些需求是必须实现的,哪些是可选的。 ◦根据电商行业的最佳实践,提出需求优化建议,如增加"推荐结果多样性" 的需求,提高用户体验。 28.需求文档生成与管理: ◦生成结构化的需求规格说明书,包括功能需求、非功能需求和验收标准。 ◦生成需求跟踪矩阵,将每个需求与后续的设计、开发、测试活动关联起来。 ◦设置需求变更管理流程,确保需求的变更得到有效控制。 案例效果:通过使用大模型进行需求分析,该电商平台的需求分析周期缩短了40%,需求文档的完整性和准确性提高了 35%,需求冲突减少了 25%,显著提升了需求分析的效率和质量。 4.2 架构设计智能化在软件工程3.0 时代,架构设计也经历了智能化转型,大模型技术为架构设计提供了新的思路和方法(3)。 大模型在架构设计中的应用场景: 大模型在架构设计阶段有多种应用场景,可以帮助架构师更高效地设计出高质量的软件架构(3)。 1.架构风格与模式推荐: ◦架构风格识别:根据需求描述,识别适合的架构风格,如微服务架构、事件驱动架构、分层架构等(3)。 ◦设计模式推荐:根据具体的功能需求,推荐合适的设计模式,如工厂模式、观察者模式、策略模式等(3)。 ◦架构模式匹配:基于需求特征和系统约束,匹配最佳的架构模式,如C2 架构、黑板架构等(3)。 29.架构设计与优化: ◦初步架构草图生成:根据需求描述,生成初步的架构草图,包括主要组件和它们之间的关系(3)。 ◦架构权衡分析:分析不同架构方案的优缺点,进行性能、可扩展性、可维护性等方面的权衡(3)。 ◦架构优化建议:根据最佳实践和行业标准,提出架构优化建议,如提高可扩展性、降低耦合度等(3)。 30.架构文档生成: ◦架构描述文档生成:生成详细的架构描述文档,包括架构概述、组件描述、交互流程等(3)。 ◦架构图生成:生成架构图,如逻辑架构图、物理架构图、部署架构图等(3)。 ◦架构决策记录:记录架构决策的理由和影响,形成架构决策记录(ADR)(3)。 大模型驱动的架构设计流程: 基于大模型的架构设计流程可以分为以下几个步骤,形成一个完整的架构设计闭环(3)。 1.需求理解与抽象: ◦需求分析:深入理解系统需求,识别关键功能和非功能需求(3)。 ◦需求抽象:将具体需求抽象为更高层次的概念和约束,如性能要求、可扩展性要求、安全要求等(3)。 ◦需求特征提取:提取需求的关键特征,如数据量、并发用户数、响应时间要求等,用于架构设计参考(3)。 31.架构方案生成与评估: ◦初始架构生成:使用大模型生成多个可能的架构方案,如单体架构、微服务架构、Serverless 架构等(3)。 ◦架构评估标准:确定架构评估的标准,如性能、可维护性、可扩展性、安全性等(3)。 ◦架构方案评估:对生成的架构方案进行评估,分析各方案的优缺点和适用场景(3)。 32.架构细化与优化: ◦架构细化设计:选择最优的架构方案,并进行细化设计,如确定具体的组件划分、接口定义等(3)。 ◦架构优化建议:根据最佳实践和行业标准,提出架构优化建议,如增加缓存层、引入消息队列等(3)。 ◦架构验证:验证架构设计是否满足所有需求,特别是非功能需求,如性能测试、安全评估等(3)。 33.架构文档与知识管理: ◦架构文档生成:生成详细的架构文档,包括架构描述、组件设计、交互流程等(3)。 ◦架构图生成:生成各种架构图,如逻辑架构图、物理架构图、部署架构图等(3)。 ◦架构知识沉淀:将架构设计过程中的经验和知识沉淀下来,形成组织的架构知识资产(3)。 架构设计智能化的实际案例: 以下是一个基于大模型的架构设计智能化的实际案例(3)。 案例背景:某金融科技公司计划开发一个新的支付系统,需要设计一个高性能、高可用、安全可靠的系统架构。 案例实施步骤: 1.需求理解与抽象: ◦分析系统需求,包括处理能力、安全性、合规性、可扩展性等要求。 ◦提取关键需求特征,如日处理交易峰值100 万笔、99.999% 可用性、符合 PCI DSS 标准等。 ◦将需求抽象为高层次的约束,如高性能处理、强一致性、数据加密、审计日志等。 34.架构方案生成与评估: ◦使用大模型生成多个架构方案,包括单体架构、微服务架构、分布式事务架构等。 ◦确定评估标准,如性能、可维护性、安全性、成本等。 ◦对各方案进行评估,分析优缺点。例如,微服务架构具有更好的可扩展性和可维护性,但需要处理分布式事务的复杂性;而单体架构实现简单,但扩展性有限。 35.架构细化与优化: ◦选择微服务架构作为基础方案,并进行细化设计,如划分支付核心服务、风控服务、账户服务等。 ◦提出优化建议,如引入消息队列实现异步处理,提高系统吞吐量;使用分布式事务解决方案确保数据一致性;增加缓存层提升查询性能。 ◦验证架构设计是否满足所有需求,如进行性能测试模拟高并发场景,安全评估检查是否符合PCI DSS 标准。 36.架构文档与知识管理: ◦生成详细的架构文档,包括架构概述、组件设计、交互流程、部署方案等。 ◦生成架构图,如逻辑架构图、部署架构图、数据流图等。 ◦沉淀架构设计知识,如最佳实践、常见问题解决方案等,形成组织的架构知识资产。 案例效果:通过使用大模型辅助架构设计,该金融科技公司的架构设计周期缩短了30%,架构方案的质量和全面性显著提高,后续开发过程中的架构调整减少了 40%,系统性能和安全性得到了有效保障。 4.3 UI 生成智能化在软件工程3.0 时代,用户界面 (User Interface, UI) 设计和生成也经历了智能化转型,大模型技术为 UI 设计提供了新的思路和方法(3)。 大模型在UI 生成中的应用场景: 大模型在UI 生成方面有多种应用场景,可以显著提升 UI 设计和开发的效率和质量(3)。 1.原型设计与生成: ◦低保真原型生成:根据需求描述生成低保真原型,展示界面布局和基本交互流程(3)。 ◦高保真原型生成:基于设计规范和用户偏好,生成高保真原型,包括视觉设计、交互效果等(3)。 ◦多方案原型生成:生成多个不同风格的UI 原型,供用户选择和比较(3)。 37.UI 设计优化: ◦布局优化建议:分析现有UI 布局,提出优化建议,如调整元素位置、改进信息层次等(3)。 ◦交互流程优化:优化用户交互流程,减少操作步骤,提高用户体验(3)。 ◦视觉设计改进:基于设计原则和用户反馈,提出视觉设计改进建议,如颜色搭配、字体选择等(3)。 38.UI 代码生成: ◦前端代码生成:根据UI 设计生成 HTML、CSS、JavaScript 等前端代码(3)。 ◦跨平台代码生成:生成适用于不同平台的UI 代码,如 Web、iOS、Android 等(3)。 ◦响应式设计代码:生成响应式设计的UI 代码,适应不同屏幕尺寸和设备类型(3)。 大模型驱动的UI 生成流程: 基于大模型的UI 生成流程可以分为以下几个步骤,形成一个完整的 UI 设计和开发闭环(3)。 1.需求理解与分析: ◦需求收集:收集用户需求、业务需求和用户体验目标(3)。 ◦需求分析:分析需求中的关键元素,如功能模块、用户角色、使用场景等(3)。 ◦用户画像构建:基于需求分析,构建目标用户的画像,包括用户特征、使用习惯、偏好等(3)。 39.原型设计与交互设计: ◦低保真原型生成:使用大模型生成低保真原型,展示界面布局和导航结构(3)。 ◦交互流程设计:设计用户与界面的交互流程,如页面跳转、表单提交、模态对话框等(3)。 ◦用户测试与反馈:进行用户测试,收集用户对原型的反馈和建议(3)。 40.视觉设计与优化: ◦视觉风格确定:基于品牌规范和用户偏好,确定UI 的视觉风格,如颜色方案、字体选择、图标设计等(3)。 ◦高保真原型生成:根据视觉风格和交互设计,生成高保真原型(3)。 ◦视觉设计优化:根据设计原则和用户反馈,优化视觉设计,提高用户体验和可用性(3)。 41.UI 代码生成与集成: ◦前端代码生成:将高保真原型转换为HTML、CSS、JavaScript 等前端代码(3)。 ◦跨平台适配:生成适用于不同平台的UI 代码,如 iOS 的 SwiftUI、Android 的 Jetpack Compose 等(3)。 ◦代码优化与集成:优化生成的代码,提高性能和可维护性,并与后端服务集成(3)。 UI 生成智能化的实际案例: 以下是一个基于大模型的UI 生成智能化的实际案例(3)。 案例背景:某创业公司计划开发一个面向中小企业的财务管理应用,需要设计一个直观、易用的用户界面,支持多种财务操作和报表生成功能。 案例实施步骤: 1.需求理解与分析: ◦收集用户需求,包括创建发票、管理费用、生成财务报表等功能需求。 ◦分析用户特征,如中小企业主和财务人员,他们通常需要简洁明了的界面,避免复杂的操作流程。 ◦确定用户体验目标,如提高操作效率、减少错误率、增强数据可视化等。 42.原型设计与交互设计: ◦使用大模型生成多个低保真原型,展示不同的布局方案和导航结构。 ◦选择最优的原型方案,并设计详细的交互流程,如发票创建流程、报表生成流程等。 ◦进行用户测试,收集反馈,优化原型设计,如调整按钮位置、简化表单填写步骤等。 43.视觉设计与优化: ◦基于品牌颜色和行业特点,确定UI 的视觉风格,如使用蓝色为主色调,搭配简洁的图标和清晰的字体。 ◦使用大模型生成高保真原型,包括各种界面状态和交互效果。 ◦根据用户反馈和设计原则,优化视觉设计,如调整颜色对比度、改进数据图表的可读性等。 44.UI 代码生成与集成: ◦将高保真原型转换为React.js 的前端代码,包括组件化的结构、响应式设计和交互逻辑。 ◦生成适用于不同平台的版本,如Web 版和移动端的简化版。 ◦优化代码性能,集成后端API,实现数据的获取和提交功能。 案例效果:通过使用大模型辅助UI 设计和生成,该创业公司的 UI 设计周期缩短了 50%,设计质量和用户满意度显著提高,后续开发过程中的 UI 调整减少了 35%,产品上线后用户留存率提高了 20%。 4.4 结对编程智能化在软件工程3.0 时代,编程方式也发生了重大变化,结对编程智能化成为一种新的编程模式(3)。在这种模式下,人类程序员与AI 编程助手组成 "编程对子",共同完成代码开发任务,实现优势互补。 结对编程智能化的基本概念与优势: 结对编程智能化是指人类程序员与AI 编程助手协同工作,共同完成代码开发任务的编程模式(3)。在这种模式下,人类程序员负责提出问题、设定目标和评估结果,而AI 编程助手则负责生成代码、提供建议和解决具体的技术问题(3)。 结对编程智能化具有以下优势(3): 1.提高开发效率:AI 编程助手可以快速生成代码框架和样板代码,减少重复劳动,提高开发速度。 2.提升代码质量:AI 编程助手可以提供最佳实践建议、代码规范检查和潜在问题提示,提高代码质量。 3.促进知识共享:AI 编程助手可以解释代码原理、提供学习资源和分享行业最佳实践,促进知识共享和团队能力提升。 4.降低技术门槛:AI 编程助手可以帮助初级开发者解决复杂的技术问题,降低学习曲线和技术门槛。 5.增强创新能力:人类程序员可以更专注于创造性的解决方案,而AI 编程助手则负责实现细节,共同推动创新。 大模型在结对编程中的角色与功能: 在结对编程智能化中,大模型扮演着AI 编程助手的角色,提供多种功能支持代码开发过程(3)。 1.代码生成与补全: ◦代码框架生成:根据需求描述生成代码框架和基本结构(3)。 ◦代码片段生成:根据具体功能需求生成代码片段,如算法实现、API 调用、数据库操作等(3)。 ◦代码补全:在程序员编写代码时提供实时的代码补全建议,提高编码速度(3)。 45.代码理解与解释: ◦代码注释生成:为现有代码自动生成注释,解释代码的功能和逻辑(3)。 ◦代码文档生成:根据代码生成API 文档、使用说明等文档(3)。 ◦代码解释:解释现有代码的功能、原理和实现细节,帮助开发者理解复杂代码(3)。 46.代码优化与重构: ◦代码优化建议:分析现有代码,提出优化建议,如提高性能、减少内存使用、简化逻辑等(3)。 ◦代码重构支持:帮助开发者进行代码重构,如提取方法、重命名变量、优化循环等(3)。 ◦代码规范检查:检查代码是否符合编码规范和最佳实践,如命名规范、代码格式、设计模式等(3)。 47.问题解决与调试: ◦错误诊断:分析代码中的错误和异常,提供可能的原因和解决方案(3)。 ◦调试支持:在调试过程中提供指导和建议,帮助定位和解决问题(3)。 ◦技术问题解答:回答开发者在编程过程中遇到的技术问题,提供相关知识和资源(3)。 大模型驱动的结对编程流程: 基于大模型的结对编程流程可以分为以下几个步骤,形成一个高效的代码开发闭环(3)。 1.需求理解与任务分解: ◦需求分析:理解用户需求和功能要求,明确开发目标(3)。 ◦任务分解:将复杂任务分解为多个可管理的子任务,确定开发步骤和优先级(3)。 ◦技术方案确定:确定实现每个子任务的技术方案和方法(3)。 48.代码生成与编写: ◦代码框架生成:使用大模型生成代码框架和基本结构(3)。 ◦代码片段生成:针对每个子任务,使用大模型生成代码片段或示例代码(3)。 ◦代码编写与调整:程序员根据生成的代码框架和片段,编写和调整具体的代码实现(3)。 49.代码审查与优化: ◦代码审查:使用大模型对编写的代码进行审查,检查代码质量、规范和潜在问题(3)。 ◦优化建议:根据审查结果,提出代码优化建议,如性能优化、可读性改进等(3)。 ◦代码重构:根据优化建议,进行代码重构,提高代码的可维护性和可扩展性(3)。 50.测试与调试: ◦测试用例生成:使用大模型生成测试用例,覆盖各种边界条件和异常情况(3)。 ◦测试执行与分析:执行测试用例,分析测试结果,发现和记录问题(3)。 ◦调试与修复:使用大模型协助诊断和解决测试中发现的问题(3)。 结对编程智能化的实际案例: 以下是一个结对编程智能化的实际案例(3)。 案例背景:某开发团队需要开发一个复杂的电商订单系统,包含订单创建、支付处理、库存管理、物流跟踪等多个功能模块。 案例实施步骤: 1.需求理解与任务分解: ◦分析需求文档,明确系统的功能要求和非功能要求。 ◦将系统分解为多个子模块,如订单模块、支付模块、库存模块等。 ◦确定每个子模块的技术方案,如使用Spring Boot 框架、MySQL 数据库、RabbitMQ 消息队列等。 51.代码生成与编写: ◦使用大模型生成Spring Boot 项目的基础架构,包括项目结构、配置文件和基本依赖。 ◦针对订单模块,使用大模型生成Order 实体类、OrderRepository 接口和 OrderService 的基本框架。 ◦程序员根据生成的代码框架,编写具体的业务逻辑和数据库操作代码。 52.代码审查与优化: ◦使用大模型对编写的代码进行审查,检查代码规范、潜在问题和性能瓶颈。 ◦根据审查结果,优化代码,如添加日志记录、改进异常处理、优化数据库查询等。 ◦进行代码重构,如提取公共方法、使用设计模式优化代码结构等。 53.测试与调试: ◦使用大模型生成测试用例,覆盖正常情况、边界条件和异常情况。 ◦执行测试用例,发现并记录问题,如订单状态更新不同步、支付回调处理异常等。 ◦使用大模型协助诊断问题原因,生成修复代码或提供解决方案。 案例效果:通过结对编程智能化,该开发团队的开发效率提高了40%,代码质量和可维护性显著提升,测试阶段发现的问题减少了 35%,项目交付时间提前了 25%。 4.5 测试智能化在软件工程3.0 时代,测试也经历了智能化转型,测试智能化成为提高软件质量和测试效率的重要手段(3)。测试智能化是指利用大模型技术辅助测试过程的各个环节,包括测试需求分析、测试用例生成、测试执行和测试结果分析等。 测试智能化的基本概念与优势: 测试智能化是指利用大模型技术辅助测试过程的各个环节,实现测试活动的自动化和智能化(3)。在这种模式下,大模型可以协助测试人员完成测试需求分析、测试用例生成、测试执行和测试结果分析等任务,提高测试效率和质量(3)。 测试智能化具有以下优势(3): 1.提高测试覆盖率:大模型可以生成更全面的测试用例,覆盖更多的边界条件和异常情况,提高测试覆盖率。 2.提升测试效率:自动化生成测试用例和执行测试可以显著减少测试时间和工作量,提高测试效率。 3.降低测试成本:减少人工测试的工作量,降低测试成本,特别是对于复杂系统和频繁更新的软件。 4.增强测试一致性:自动化测试可以确保测试过程和结果的一致性,减少人为因素的干扰。 5.提高缺陷检测率:大模型可以分析历史测试数据和错误模式,生成更有效的测试用例,提高缺陷检测率。 大模型在测试中的应用场景: 大模型在测试中有多种应用场景,可以覆盖测试过程的各个环节(3)。 1.测试需求分析: ◦测试需求提取:从需求文档中提取测试需求,识别测试点和测试目标(3)。 ◦测试目标确定:确定测试的优先级、范围和重点,如功能测试、性能测试、安全测试等(3)。 ◦测试策略制定:制定测试策略和方法,如黑盒测试、白盒测试、灰盒测试等(3)。 54.测试用例生成: ◦功能测试用例生成:根据需求文档和功能描述,生成功能测试用例(3)。 ◦边界条件测试用例生成:识别和生成边界条件和极端情况的测试用例(3)。 ◦异常情况测试用例生成:生成处理异常输入和错误情况的测试用例(3)。 ◦性能测试用例生成:生成性能测试用例,模拟高并发和大数据量场景(3)。 55.测试执行与结果分析: ◦测试脚本生成:根据测试用例生成自动化测试脚本,如JUnit、TestNG、Selenium 等(3)。 ◦测试执行自动化:执行自动化测试脚本,收集测试结果和日志(3)。 ◦测试结果分析:分析测试结果,识别失败用例和潜在问题(3)。 ◦缺陷报告生成:生成详细的缺陷报告,包括问题描述、复现步骤和建议修复方案(3)。 56.测试优化与持续改进: ◦测试用例优化:根据测试结果和历史数据,优化测试用例,提高测试效率和覆盖率(3)。 ◦测试优先级排序:根据风险评估和业务价值,对测试用例进行优先级排序(3)。 ◦测试策略调整:根据测试结果和项目反馈,调整测试策略和方法(3)。 大模型驱动的测试流程: 基于大模型的测试流程可以分为以下几个步骤,形成一个完整的测试闭环(3)。 1.测试需求分析与规划: ◦需求分析:分析用户需求和系统规格,识别测试需求和测试目标(3)。 ◦测试计划制定:制定测试计划,包括测试范围、策略、资源和时间表(3)。 ◦测试环境准备:准备测试环境,包括硬件、软件和数据配置(3)。 57.测试用例生成与设计: ◦测试用例生成:使用大模型生成测试用例,覆盖功能需求、非功能需求和边界条件(3)。 ◦测试数据准备:生成或收集测试数据,包括正常数据、异常数据和边界数据(3)。 ◦测试用例评审:评审生成的测试用例,确保其有效性和覆盖性(3)。 58.测试执行与结果收集: ◦测试脚本生成:根据测试用例生成自动化测试脚本(3)。 ◦测试执行:执行测试用例,记录测试结果和日志(3)。 ◦测试结果收集:收集和整理测试结果,包括通过的用例、失败的用例和错误信息(3)。 59.测试结果分析与报告: ◦测试结果分析:分析测试结果,识别失败原因和潜在问题(3)。 ◦缺陷报告生成:生成详细的缺陷报告,包括问题描述、复现步骤和影响分析(3)。 ◦测试报告生成:生成测试总结报告,包括测试覆盖率、缺陷统计和测试结论(3)。 测试智能化的实际案例: 以下是一个测试智能化的实际案例(3)。 案例背景:某金融系统需要进行全面的测试,确保系统的稳定性、安全性和合规性,包括功能测试、性能测试和安全测试等多个方面。 案例实施步骤: 1.测试需求分析与规划: ◦分析系统需求和规格文档,识别测试需求和测试目标。 ◦制定详细的测试计划,包括测试范围、策略、资源和时间表。 ◦准备测试环境,包括数据库配置、网络设置和安全策略。 60.测试用例生成与设计: ◦使用大模型生成功能测试用例,覆盖账户管理、交易处理、报表生成等功能模块。 ◦生成边界条件测试用例,如最大交易金额、最小余额限制等。 ◦设计性能测试用例,模拟高并发交易场景和大数据量处理。 ◦生成安全测试用例,测试系统的身份验证、授权和数据加密机制。 61.测试执行与结果收集: ◦将测试用例转换为自动化测试脚本,使用JUnit 和 Selenium 等工具执行测试。 ◦执行功能测试、性能测试和安全测试,记录测试结果和日志。 ◦收集测试数据,包括响应时间、吞吐量、错误率等性能指标。 62.测试结果分析与报告: ◦分析测试结果,识别功能缺陷、性能瓶颈和安全漏洞。 ◦生成详细的缺陷报告,包括问题描述、复现步骤和建议修复方案。 ◦生成测试总结报告,评估系统质量,提出改进建议。 案例效果:通过使用大模型辅助测试,该金融系统的测试效率提高了50%,测试覆盖率提高了 35%,缺陷检测率提高了 40%,测试成本降低了 30%,系统上线后的稳定性和安全性得到了有效保障。 4.6 运维监控智能化在软件工程3.0 时代,软件运维也经历了智能化转型,运维监控智能化成为保障软件系统稳定运行的重要手段(3)。运维监控智能化是指利用大模型技术辅助运维过程的各个环节,包括系统监控、故障诊断、性能优化和安全防护等。 运维监控智能化的基本概念与优势: 运维监控智能化是指利用大模型技术辅助运维过程的各个环节,实现运维活动的自动化和智能化(3)。在这种模式下,大模型可以协助运维人员完成系统监控、故障诊断、性能优化和安全防护等任务,提高运维效率和质量(3)。 运维监控智能化具有以下优势(3): 1.提高故障识别速度:大模型可以实时分析海量运维数据,快速识别异常模式和潜在问题,缩短故障发现时间。 2.增强故障诊断准确性:大模型可以综合分析多种运维数据,提供准确的故障原因分析和定位,减少误判和漏判。 3.提升故障修复效率:大模型可以提供故障修复建议和解决方案,加速故障修复过程,减少系统停机时间。 4.优化资源利用效率:大模型可以分析系统资源使用模式,提供资源优化建议,提高资源利用率,降低成本。 5.增强安全防护能力:大模型可以识别安全威胁和异常行为,提供安全预警和防护措施,增强系统安全性。 大模型在运维监控中的应用场景: 大模型在运维监控中有多种应用场景,可以覆盖运维过程的各个环节(3)。 1.系统监控与异常检测: ◦实时指标监控:监控系统的关键性能指标,如CPU 使用率、内存使用率、磁盘 I/O、网络流量等(3)。 ◦日志分析:分析系统日志,识别异常事件和潜在问题(3)。 ◦异常检测:检测系统运行中的异常模式和行为,如性能突降、错误率升高等(3)。 63.故障诊断与定位: ◦故障原因分析:分析故障现象和相关数据,确定故障的根本原因(3)。 ◦故障定位:定位故障发生的具体组件或模块,如服务器、数据库、应用程序等(3)。 ◦故障影响评估:评估故障对系统和业务的影响程度,确定优先级和处理策略(3)。 64.性能优化与资源管理: ◦性能瓶颈分析:分析系统性能数据,识别性能瓶颈和优化点(3)。 ◦资源使用优化:优化系统资源配置和使用,提高资源利用率和系统性能(3)。 ◦容量规划:预测系统未来的资源需求,制定容量规划和扩展策略(3)。 65.安全监控与防护: ◦安全事件检测:检测系统中的安全威胁和异常行为,如恶意攻击、数据泄露等(3)。 ◦安全漏洞识别:识别系统中的安全漏洞和弱点,提供修复建议(3)。 ◦安全策略优化:优化系统安全策略和配置,提高系统的安全性和防护能力(3)。 大模型驱动的运维监控流程: 基于大模型的运维监控流程可以分为以下几个步骤,形成一个完整的运维闭环(3)。 1.监控数据收集与处理: ◦数据采集:采集系统的各种监控数据,包括指标数据、日志数据、调用链数据等(3)。 ◦数据清洗:对原始数据进行清洗和预处理,去除噪声和异常值(3)。 ◦数据存储:将处理后的数据存储到合适的数据库或数据仓库中,便于查询和分析(3)。 66.异常检测与预警: ◦基线建立:建立系统正常运行的基线模型,定义正常行为的范围和阈值(3)。 ◦异常检测:使用大模型分析实时数据,检测偏离基线的异常行为和模式(3)。 ◦预警生成:根据异常检测结果,生成预警信息,通知运维人员潜在的问题(3)。 67.故障诊断与处理: ◦故障分析:分析故障现象和相关数据,确定故障的原因和影响范围(3)。 ◦故障定位:定位故障发生的具体组件或模块,缩小排查范围(3)。 ◦故障处理:根据故障分析结果,执行相应的处理措施,如重启服务、修复代码、调整配置等(3)。 68.性能优化与安全加固: ◦性能优化:分析系统性能数据,识别性能瓶颈,提出优化建议(3)。 ◦资源调整:根据性能优化建议,调整系统资源配置,提高系统性能和资源利用率(3)。 ◦安全加固:识别系统安全漏洞,实施安全加固措施,提高系统安全性(3)。 运维监控智能化的实际案例: 以下是一个运维监控智能化的实际案例(3)。 案例背景:某大型电商平台需要保障其在线交易系统的稳定运行,应对高并发和复杂的业务场景,包括商品展示、购物车、支付处理、订单管理等多个模块。 案例实施步骤: 1.监控数据收集与处理: ◦采集系统的各项指标数据,如服务器CPU 使用率、内存使用率、数据库查询时间、API 响应时间等。 ◦收集系统日志,包括应用日志、数据库日志和网络日志等。 ◦对采集的数据进行清洗和预处理,存储到时序数据库和日志管理系统中。 69.异常检测与预警: ◦建立系统正常运行的基线模型,包括各项指标的正常范围和阈值。 ◦使用大模型分析实时数据,检测异常模式,如API 响应时间突然增加、错误率上升等。 ◦当检测到异常时,生成预警信息,通知运维团队。 70.故障诊断与处理: ◦分析预警信息和相关数据,确定故障的原因和影响范围。 ◦定位故障发生的具体组件,如某个微服务节点或数据库实例。 ◦执行故障处理措施,如重启服务、调整数据库配置、扩展资源等。 71.性能优化与安全加固: ◦分析系统性能数据,识别性能瓶颈,如数据库查询效率低下、缓存命中率低等。 ◦提出性能优化建议,如优化数据库索引、增加缓存层、调整负载均衡策略等。 ◦识别系统安全漏洞,实施安全加固措施,如更新安全补丁、加强访问控制等。 案例效果:通过使用大模型辅助运维监控,该电商平台的故障发现时间缩短了70%,故障平均修复时间减少了 55%,系统可用性提高到 99.99%,资源利用率提高了 30%,安全事件减少了 40%。 五、软件工程3.0 的未来展望5.1 多模态技术对软件工程的影响随着人工智能技术的不断发展,多模态技术正在成为软件工程3.0 未来发展的重要方向(47)。多模态技术是指能够同时处理文本、图像、音频、视频等多种类型数据的技术,它将为软件工程带来全新的可能性和挑战。 多模态技术的基本概念与发展现状: 多模态技术是指能够处理多种模态数据(如文本、图像、音频、视频等)的人工智能技术(47)。在多模态系统中,不同模态的数据可以相互补充和增强,提供更全面和丰富的信息表示,从而支持更复杂和智能的任务执行(47)。 目前,多模态技术的发展已经取得了显著进展(47): 1.多模态大模型:如OpenAI 的 GPT-4V、Google 的 Gemini Ultra、Meta 的 Llama-3-405M 等,已经能够处理文本、图像、音频等多种模态的数据。 2.多模态统一架构:基于"下一个 Token 预测" 的统一多模态大模型将实现更高效的 AI 处理能力(47)。 3.多模态融合技术:2025 年,多模态大模型将进一步融入架构设计,实现文本、图像、音频、视频的统一处理(47)。 4.多模态应用场景:多模态技术已经在内容创作、智能客服、智能驾驶、医疗诊断等领域得到广泛应用。 多模态技术对软件工程的影响: 多模态技术将对软件工程产生深远影响,改变软件开发的方式和方法(47)。 1.需求分析与设计: ◦需求理解的深化:多模态技术可以更全面地理解用户需求,包括文本描述、原型设计、用户演示等多种形式的需求表达(47)。 ◦设计可视化增强:设计师可以使用草图、模型、视频等多种形式表达设计想法,多模态系统可以理解这些输入并生成相应的设计文档和代码(47)。 ◦跨领域协作的提升:多模态技术可以帮助不同专业背景的团队成员更好地沟通和协作,如设计师、开发人员和产品经理之间的交流(47)。 72.开发与测试: ◦代码生成的多元化:多模态技术可以基于用户的自然语言描述、界面设计草图甚至视频演示生成相应的代码(47)。 ◦测试用例的丰富化:多模态系统可以生成更全面的测试用例,包括基于图像识别的UI 测试、基于音频分析的功能测试等(47)。 ◦调试与排错的智能化:多模态技术可以帮助开发人员更直观地理解和定位代码中的问题,如通过分析代码的视觉表示或执行过程的动画演示(47)。 73.运维与监控: ◦异常检测的多维度:多模态技术可以综合分析系统的各种指标数据、日志信息、监控视频等,提供更全面的系统健康状态评估(47)。 ◦故障诊断的直观化:运维人员可以通过多模态界面直观地查看系统的运行状态,如通过可视化的性能图表、异常模式的动画演示等,快速定位和解决问题(47)。 ◦用户支持的个性化:多模态技术可以根据用户的行为模式和偏好,提供个性化的支持和帮助,如通过自然语言对话、视频教程或交互式演示等方式(47)。 多模态软件工程的未来发展方向: 多模态技术在软件工程中的应用还处于起步阶段,未来将朝着以下方向发展(47): 1.多模态统一表示:研究更高效的多模态数据统一表示方法,实现不同模态之间的无缝转换和融合(47)。 2.多模态交互范式:探索新的人机交互范式,如自然语言与手势、表情、眼神等非语言交互方式的结合,使软件开发过程更加自然和直观(47)。 3.多模态智能体:开发能够理解和生成多种模态输出的智能体,如能够同时处理文本、图像、音频的智能编程助手或测试助手(47)。 4.多模态知识图谱:构建包含多种模态信息的知识图谱,为软件开发提供更丰富的背景知识和上下文支持(47)。 5.多模态应用开发平台:开发支持多模态应用开发的平台和工具链,降低多模态应用开发的技术门槛(47)。 5.2 AGI(通用人工智能)对软件工程的影响随着人工智能技术的不断进步,通用人工智能(Artificial General Intelligence, AGI) 正逐渐从理论走向现实(46)。AGI 是指能够像人类一样理解、学习和应用知识的人工智能系统,具有广泛的适应性和解决问题的能力(46)。AGI 的出现将对软件工程产生深远的影响,彻底改变软件开发的方式和方法。 AGI 的基本概念与发展现状: AGI 是指具有人类水平的通用智能的人工智能系统,能够理解或学习任何智力任务,并能在广泛的领域中表现出色(46)。与当前的专用人工智能(ANI) 不同,AGI 具有以下特点(46): 1.通用性:AGI 能够处理各种不同类型的任务,而不仅仅是特定领域的任务。 2.学习能力:AGI 具有人类水平的学习能力,能够从经验中学习并适应新的环境。 3.理解能力:AGI 能够真正理解和解释世界,而不仅仅是执行预编程的指令。 4.创造力:AGI 能够产生新的想法、解决问题的方法和创造性的成果。 目前,AGI 的发展仍处于早期阶段,但已经取得了一些重要进展(46): 1.大模型能力的扩展:当前的大语言模型已经表现出一定的通用智能特征,如理解、推理、生成等能力。 2.多模态融合:多模态大模型的发展使AI 系统能够处理更广泛的信息类型,增强了其通用性。 3.自主学习能力:一些系统已经开始展示出自主学习和持续改进的能力。 4.AGI 路线图:多家科技公司和研究机构已经发布了AGI 的发展路线图,预计在未来 5-10 年内取得重大突破。 AGI 对软件工程的影响: AGI 的出现将对软件工程产生深远的影响,从根本上改变软件开发的方式和方法(46)。 1.需求分析与设计: ◦需求自动理解:AGI 系统能够直接理解用户的自然语言需求,无需复杂的需求文档和中间转换过程。 ◦系统自动设计:AGI 系统能够根据需求描述自动设计系统架构和详细设计,包括数据库设计、接口定义和模块划分等。 ◦用户参与度提升:用户可以直接与AGI 系统进行交互,提供反馈和调整需求,提高用户参与度和满意度。 74.软件开发与测试: ◦代码自动生成:AGI 系统能够根据需求描述自动生成高质量的代码,包括各种编程语言和框架。 ◦测试自动化:AGI 系统能够自动设计和执行全面的测试用例,确保软件的质量和可靠性。 ◦代码优化与维护:AGI 系统能够持续监控和优化软件性能,自动修复漏洞和改进代码结构。 75.项目管理与协作: ◦任务自动分配:AGI 系统能够根据团队成员的技能和工作量自动分配任务,优化团队效率。 ◦进度自动跟踪:AGI 系统能够实时监控项目进度,预测潜在问题并提出解决方案。 ◦知识管理:AGI 系统能够自动收集、整理和分享团队的知识和经验,促进组织学习。 76.软件运维与演化: ◦智能监控:AGI 系统能够实时监控软件系统的运行状态,预测和预防潜在问题。 ◦自动升级:AGI 系统能够根据用户反馈和环境变化自动升级和优化软件。 ◦软件演化:AGI 系统能够理解软件的业务价值和技术债务,指导软件的长期演化和重构。 AGI 时代的软件工程发展方向: 随着AGI 的发展,软件工程将朝着以下方向演进(46): 1.以人为本的软件工程:AGI 将使软件开发更加关注用户需求和体验,开发人员的角色将从代码编写者转变为需求分析师和系统架构师。 2.自动化软件工程:AGI 将实现软件开发的高度自动化,从需求分析到测试和部署的全流程自动化,大大提高开发效率和质量。 3.智能协作平台:AGI 将促进智能协作平台的发展,使跨地域、跨时区的团队能够更高效地协作。 4.自我优化系统:软件系统将具备自我优化和自我修复的能力,能够根据运行环境和用户反馈持续改进。 5.价值驱动的开发:AGI 将帮助团队更准确地评估软件的业务价值和投资回报,实现价值驱动的软件开发。 5.3 软件工程 3.0 的发展趋势与前景软件工程3.0 作为一种新兴的软件开发范式,正在不断发展和演进(34)。随着技术的进步和实践的深入,软件工程3.0 将呈现出一系列新的发展趋势和前景,引领软件开发进入一个全新的时代。 软件工程3.0 的发展趋势: 根据当前的技术发展和行业实践,软件工程3.0 将呈现以下发展趋势(34): 1.大模型工具化:大模型将从独立的应用逐渐转变为软件开发工具链的基础组件,与各种开发工具和平台深度集成。 2.智能化全流程覆盖:大模型技术将覆盖软件开发的全流程,从需求分析到测试、部署和运维,实现端到端的智能化支持。 3.多模态融合:多模态技术将与大模型结合,提供更丰富的交互方式和更全面的信息表示,增强软件开发的直观性和效率。 4.智能体生态爆发:各种功能的智能体将大量涌现,形成一个协同工作的智能体生态系统,共同完成复杂的软件开发任务。 5.LLM 基础设施化:大模型将成为软件开发的基础设施,如同云计算和数据库一样,为开发者提供基础服务和能力。 6.开源生态主导:开源社区将在软件工程3.0 的发展中发挥主导作用,推动技术的快速迭代和广泛应用。 7.人机协作深化:人机协作将成为软件开发的主流模式,人类和AI 各展所长,形成互补的开发团队。 8.行业垂直化应用:软件工程3.0 将在金融、医疗、制造等垂直行业实现深度应用,满足行业特定的需求和合规要求。 软件工程3.0 的应用前景: 软件工程3.0 将在多个领域和场景中展现出广阔的应用前景(34): 1.企业级应用开发:软件工程3.0 将显著提高企业级应用的开发效率和质量,降低开发成本和维护难度。 2.智能物联网应用:软件工程3.0 将促进物联网设备的智能化和自主化,推动智能家居、智能城市等领域的发展。 3.科学计算与仿真:软件工程3.0 将加速科学计算和仿真模型的开发,促进科研创新和技术突破。 4.数字内容创作:软件工程3.0 将改变数字内容的创作方式,实现从创意到实现的全流程智能化。 5.个性化服务:软件工程3.0 将支持更精准的用户画像和个性化服务,提高用户体验和满意度。 6.自动化测试与质量保障:软件工程3.0 将实现自动化测试的全面覆盖和智能分析,提高软件质量和可靠性。 7.智能运维与优化:软件工程3.0 将提供智能的运维监控和优化能力,确保系统的稳定运行和高效性能。 软件工程3.0 的挑战与对策: 尽管软件工程3.0 具有广阔的前景,但也面临着一系列挑战(34): 1.技术挑战: ◦模型可靠性:大模型的输出存在不确定性和"幻觉" 问题,需要提高模型的可靠性和可预测性。 ◦性能优化:大模型的计算资源需求高,需要优化模型部署和推理效率。 ◦多模态融合:不同模态数据的融合和理解仍面临技术挑战。 77.工程挑战: ◦工具链集成:大模型与现有开发工具链的集成需要解决兼容性和互操作性问题。 ◦开发流程重构:传统的软件开发流程需要重新设计以适应新的智能化开发范式。 ◦团队技能转型:开发团队需要掌握新的技能和工作方式,适应人机协作的新模式。 78.伦理与安全挑战: ◦数据隐私:大模型训练和应用涉及大量数据,需要确保数据的隐私和安全。 ◦算法偏见:大模型可能继承和放大训练数据中的偏见,需要进行有效的检测和缓解。 ◦责任界定:在人机协作的开发模式中,责任的界定和划分需要明确的规范和标准。 针对这些挑战,可以采取以下对策(34): 1.技术对策: ◦发展更可靠的大模型技术,如引入知识图谱和符号推理,提高模型的可解释性和准确性。 ◦研究模型压缩和优化技术,降低计算资源需求,提高推理效率。 ◦推进多模态技术的研究和应用,增强模型对多种信息的理解和生成能力。 79.工程对策: ◦建立统一的大模型工具链标准,促进工具之间的互操作性和集成。 ◦设计适应智能化开发的新流程和方法,如基于目标的开发和持续优化的闭环。 ◦加强团队技能培训和转型,培养既懂业务又掌握AI 技术的复合型人才。 80.伦理与安全对策: ◦建立健全的数据隐私保护机制,确保数据的合规使用和安全存储。 ◦开发有效的算法偏见检测和缓解工具,减少模型输出中的偏见和歧视。 ◦制定明确的伦理和安全规范,明确人机协作中的责任和义务。 六、总结与展望6.1 软件工程 3.0 的核心价值与意义软件工程3.0 作为一种新兴的软件开发范式,正在深刻地改变着软件开发的方式和方法(5)。它以大模型技术为核心驱动力,通过智能化和自动化手段,重构了软件开发生命周期的各个环节,为软件开发带来了前所未有的机遇和挑战。 软件工程3.0 的核心价值: 软件工程3.0 的核心价值体现在以下几个方面(5): 1.提高开发效率:大模型技术能够自动完成许多重复性和机械性的开发任务,如代码生成、测试用例生成、文档生成等,显著提高开发效率。根据行业数据,使用大模型辅助开发可以将开发效率提升30%-50%(3)。 2.提升软件质量:大模型技术能够提供专业的代码建议、规范检查和潜在问题提示,帮助开发者写出更高质量的代码。同时,自动化测试的全面覆盖也有助于发现更多的潜在问题,提高软件的可靠性和稳定性(3)。 3.降低开发成本:自动化和智能化的开发方式可以减少人工工作量,降低开发成本。同时,早期发现和解决问题也可以避免后期修复的高昂费用(3)。 4.促进创新:大模型技术使开发者能够更专注于创造性的解决方案和业务价值的实现,而不是被繁琐的编码细节所困扰。这有助于促进软件创新,推动业务发展(3)。 5.降低技术门槛:大模型技术可以帮助初级开发者解决复杂的技术问题,降低学习曲线和技术门槛,使更多人能够参与到软件开发中来(3)。 软件工程3.0 的重要意义: 软件工程3.0 的出现具有重要的历史意义和现实意义(5): 1.范式转变:软件工程3.0 代表了软件开发范式的重大转变,从以代码为中心转向以模型和数据为中心,从人工编写为主转向人机协作为主(5)。 2.生产力革命:软件工程3.0 将带来软件开发生产力的革命,使软件生产效率提升 10 倍以上,加速数字化转型和创新(5)。 3.角色重构:软件工程3.0 将重构软件开发中的角色和职责,开发者的角色将从代码编写者转变为需求分析师、系统架构师和质量保证者(5)。 4.产业升级:软件工程3.0 将推动整个软件产业的升级,催生新的商业模式和市场机会,促进软件产业的高质量发展(5)。 5.社会影响:软件工程3.0 将对社会产生深远影响,加速数字化转型,推动各行业的智能化升级,提高社会整体效率和创新能力(5)。 6.2 面向未来的学习与实践建议面对软件工程3.0 的发展趋势和挑战,开发者和组织需要不断学习和适应,才能在这个变革的时代保持竞争力。以下是一些面向未来的学习与实践建议: 个人学习与发展建议: 1.大模型基础知识学习: ◦了解大模型的基本原理和技术演进,包括Transformer 架构、预训练 - 微调范式等。 ◦学习大模型的应用场景和局限性,掌握如何评估和选择合适的模型。 ◦掌握提示工程的基本技巧,能够设计有效的提示来引导大模型生成高质量的输出。 81.智能工具与平台掌握: ◦学习主流的大模型开发框架和工具,如Hugging Face、LangChain、AutoGPT 等。 ◦掌握大模型与现有开发工具链的集成方法,如与IDE、CI/CD 流水线的集成。 ◦学习如何利用大模型进行代码生成、测试用例生成、文档生成等具体任务。 82.人机协作能力培养: ◦培养与AI 协作的能力,学会提出清晰的问题和有效的指示。 ◦发展评估和改进AI 输出的能力,能够识别和纠正潜在的错误和不足。 ◦建立人机分工的思维模式,明确人类和AI 各自的优势和局限。 83.跨领域知识拓展: ◦拓展数据科学和机器学习的基础知识,了解模型训练、评估和优化的基本方法。 ◦学习多模态技术和AGI 的发展趋势,了解未来技术的发展方向。 ◦关注行业应用案例和最佳实践,了解如何将大模型技术应用于具体业务场景。 组织实践与转型建议: 1.技术基础设施建设: ◦建立适合大模型应用的计算基础设施,包括GPU 集群、存储系统和网络环境。 ◦构建数据管理和治理体系,确保数据的质量、安全和可用性。 ◦建立模型管理和监控平台,支持模型的全生命周期管理。 84.开发流程重构: ◦重新设计软件开发流程,融入大模型技术和人机协作模式。 ◦建立基于目标的开发方法,明确业务价值和验收标准,减少对详细需求文档的依赖。 ◦实施持续优化的闭环流程,包括需求动态调整、代码持续生成和测试自动化。 85.团队能力建设: ◦开展大模型技术培训,提升团队成员的AI 素养和应用能力。 ◦组建跨职能团队,包括AI 工程师、数据科学家和领域专家,促进知识共享和协作。 ◦建立内部知识分享机制,促进最佳实践和经验教训的传播。 86.创新文化培育: ◦鼓励实验和试错,建立安全的创新环境。 ◦奖励创新和学习,鼓励团队成员探索新的技术和方法。 ◦建立失败安全机制,降低创新尝试的风险。 长期发展战略建议: 1.技术路线图规划: ◦制定大模型技术的长期发展路线图,明确短期、中期和长期的技术目标和里程碑。 ◦关注多模态技术和AGI 的发展趋势,适时调整技术战略和投资方向。 ◦建立技术评估和选择机制,确保技术投资的有效性和回报率。 87.合作伙伴生态构建: ◦与大模型技术提供商建立合作关系,获取最新的技术支持和资源。 ◦参与开源社区,贡献代码和知识,建立技术影响力。 ◦与高校和研究机构合作,开展前瞻性研究和人才培养。 88.业务模式创新: ◦探索基于大模型技术的新业务模式和价值创造方式。 ◦思考如何利用大模型技术重构产品和服务,提高用户体验和价值交付。 ◦关注行业垂直应用场景,寻找差异化竞争优势。 89.伦理与安全战略: ◦建立健全的伦理审查机制,确保大模型应用的合规性和道德性。 ◦制定数据隐私和安全策略,保护用户数据和知识产权。 ◦建立责任界定和风险管理机制,应对人机协作中的潜在风险。 6.3 结语软件工程3.0 代表着软件开发的未来方向,它将彻底改变软件开发的方式和方法(5)。在这个新时代,大模型技术将成为软件开发的核心驱动力,人机协作将成为主流的工作模式,智能化将覆盖软件开发的全流程。 面对这一变革,我们既需要保持开放和学习的态度,积极拥抱新技术带来的机遇,也需要保持理性和审慎,充分认识技术的局限性和潜在风险(5)。正如同济大学特聘教授、"软件工程 3.0" 定义者朱少民所言:"大模型会给软件开发带来新的形态和开发范式。" 他分享了生成式 AI 下传统开发者转型的几个关键点,包括:对大语言模型的理解、如何利用 Prompt 生成高质量代码、以及开发者如何适应人机对话和应用形态的改变。同时也强调了开发者需要掌握的技能不仅仅是 API,更重要的是如何更好地与大模型交流(31)。 软件工程3.0 不是对传统软件工程的否定,而是在继承基础上的创新和发展(5)。它将与传统软件工程方法相结合,形成一种更加高效、智能和人性化的软件开发范式。在这个范式下,人类的创造力和AI 的执行能力将得到充分发挥,共同推动软件产业的进步和创新。 随着多模态技术和AGI 的不断发展,软件工程 3.0 将继续演进和完善,为软件开发带来更多的可能性和机遇(46)。作为软件开发者和技术领导者,我们有责任也有机会参与这一变革,共同塑造软件工程的未来。 最后,让我们以开放的心态和创新的精神,迎接软件工程3.0 时代的到来,共同创造更智能、更高效、更美好的软件世界(5)。 参考资料: |